Weiterführede Informationen ↗

Leitgedanke

Wirkliches Neuland in einer Wissenschaft kann wohl nur gewonnen werden,

wenn man an einer entscheidenden Stelle bereit ist,

den Grund zu verlassen, auf dem die bisherige Wissenschaft ruht,

und gewissermaßen ins Leere zu springen.

- Werner Heisenberg -

Arbeitsgebiete

Dekarbonisierung. Digitalisierung. Dezentralisierung. Demographischer Wandel. Die Megatrends des 21. Jahrhunderts verändern unser Energiesystem tiefgreifend: dezentrale Energieerzeugung, intelligente Netze, Elektromobilität und Sektorkopplung, um nur einige Schlagworte zu nennen.

Das Team um Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel arbeitet aktuell in Forschungsprojekten zur Versorgungssicherheit und zukunftsorientierten Netzplanung und gestaltet somit die Energiewende aktiv mit. In diesem Kontext engagieren wir uns auf den unterschiedlichsten Ebenen: So führen wir Versuche und Simulationen im Labor für Hochspannungstechnik durch und begleiten unsere externen (Netzbetreiber, Energieversorger, Anlagenhersteller, …) und internen Partner in der gewünschten fachlichen Tiefe - vom Beratungsgespräch über kleinere Forschungsprojekte bis hin zu mehrjährigen staatlich bzw. privatwirtschaftlich geförderten Forschungsprojekten.

Unser Motto lautet: "Herausforderungen sind unser Antrieb!"

aktuelle Forschungsprojekte

Fuchstal leuchtet (01.08.2023 - 31.07.2026)

Projektbeschreibung

Im Rahmen der aktuellen politischen Ziele und der damit verbundenen zunehmenden Abhängigkeit von elektrischer Energie, getrieben durch die Sektoren Transport und Wärme, erfolgt ein signifikanter Wandel in der Stromerzeugung: weg von großen Erzeugungsanlagen mit Synchrongeneratoren hin zu kleineren, stromrichterbasierten Erzeugungsanlagen. Diese Verschiebung wird maßgeblich durch den zunehmenden Einsatz von Photovoltaik- und Windkraftanlagen vorangetrieben, die zudem häufig in das Verteilnetz integriert sind. Diese Entwicklung stellt das Energieversorgungssystem vor große Herausforderungen, birgt jedoch auch Chancen in Bezug auf Systemdienstleistungen wie Regelenergie, Momentanreserve oder Spannungshaltung. Das Forschungsprojekt "Fuchstal leuchtet" widmet sich dieser Problematik. Im Reallabor der Energiezukunft Fuchstal wird erforscht, ob unter der Bedingung, dass die Frequenz- und Spannungsstabilität ohne übergeordnete Kommunikation zur Netzdynamik gewährleistet werden kann, ein stabiler Netzbetrieb in der Praxis mit Anlagen nach dem heutigen Stand der Technik möglich ist. Zusammen mit dem elenia Institut der Technischen Universität Braunschweig, der Hochschule München, der Gemeinde Fuchstal und der LEW Verteilnetz soll folgende Forschungsfrage beantwortet werden:

Wie ist in der Praxis ein stabiler Netzbetrieb in einem Netz ohne zentrale Regelungsstruktur möglich, das ausschließlich von Stromrichtern gespeist und belastet wird?

Grid for Electrification (G4E) (01.01.2023 - 31.12.2025)

Projektbeschreibung

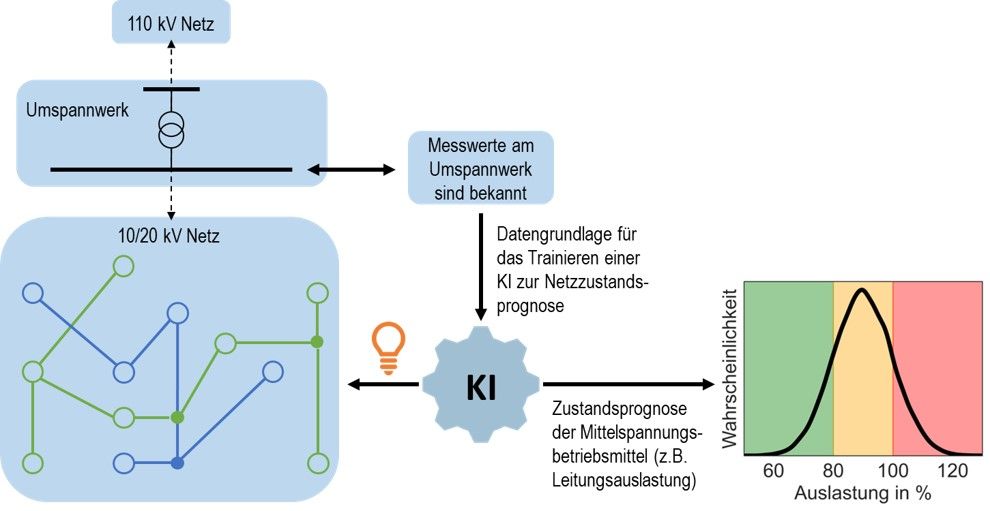

Power Grid Analysis for Asset Management via Artificial Intelligence Applications (GA³IA) (01.07.2022 - 30.06.2025)

Projektbeschreibung

Der Energiesektor befindet sich in einem fundamentalen Umbruch, geprägt von Digitalisierung und Energiewende. Die Dezentralisierung des Energiesystems, der Anschluss neuer elektrischer Verbraucher wie E-Fahrzeuge oder Wärmepumpen und der wachsende Anteil volatiler erneuerbarer Energieerzeugung führen insbesondere in den Verteilnetzen zu neuen Herausforderungen. Die Auswirkungen auf das Netz sind schwierig zu prognostizieren. Hinzu kommt, dass für große Teile des Mittel- und Niederspannungsnetzes keine Messdaten zur Verfügung stehen. Durch den Einsatz von Smart Metern und steuerbaren Komponenten (Smart Grid) kann diese Lücke geschlossen werden. Zugleich ist eine ungleich höhere Datenflut als im Hochspannungsnetz zu managen. Hier liefern KI-Systeme einen wertvollen Beitrag.

Der Themenschwerpunkt "KI-gestützte Planung und Betrieb von elektrischen Energieversorgungsnetzen" des KI-Produktionsnetzwerks beschäftigt sich mit der Nutzung einer Vielzahl von Datenströmen (wie Smart Meter oder Smart Grid), um zuverlässige, flexible und resiliente elektrische Energieversorgungsnetze zu planen und zu betreiben.

Im Projekt GA³IA (Power Grid Analysis for Asset Management via Artificial Intelligence Applications) wird ein Modell zur Prognose des Mittelspannungsnetzzustands entwickelt. Mit Hilfe statistischer Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens und insbesondere dem Einsatz künstlicher neuronaler Netze können die Berechnungen der lokalen Netzauslastung verbessert und kritische Zustände früher erkannt werden.

Mögliche Arbeitsgebiete für Abschlussarbeiten, Seminararbeiten und Tätigkeiten als studentische Hilfskraft

- Mitwirkung bei der Entwicklung des Modells zur Netzzustandsprognose

- Anwendung und Vergleich unterschiedlicher KI-Anwendungen zur Lastprofilanalyse

- Auswertung und Aufbereitung von Simulations- und Messergebnissen

Projektpartner

- LEW Verteilnetz GmbH

- SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG

- Stadtwerke Neuburg an der Donau

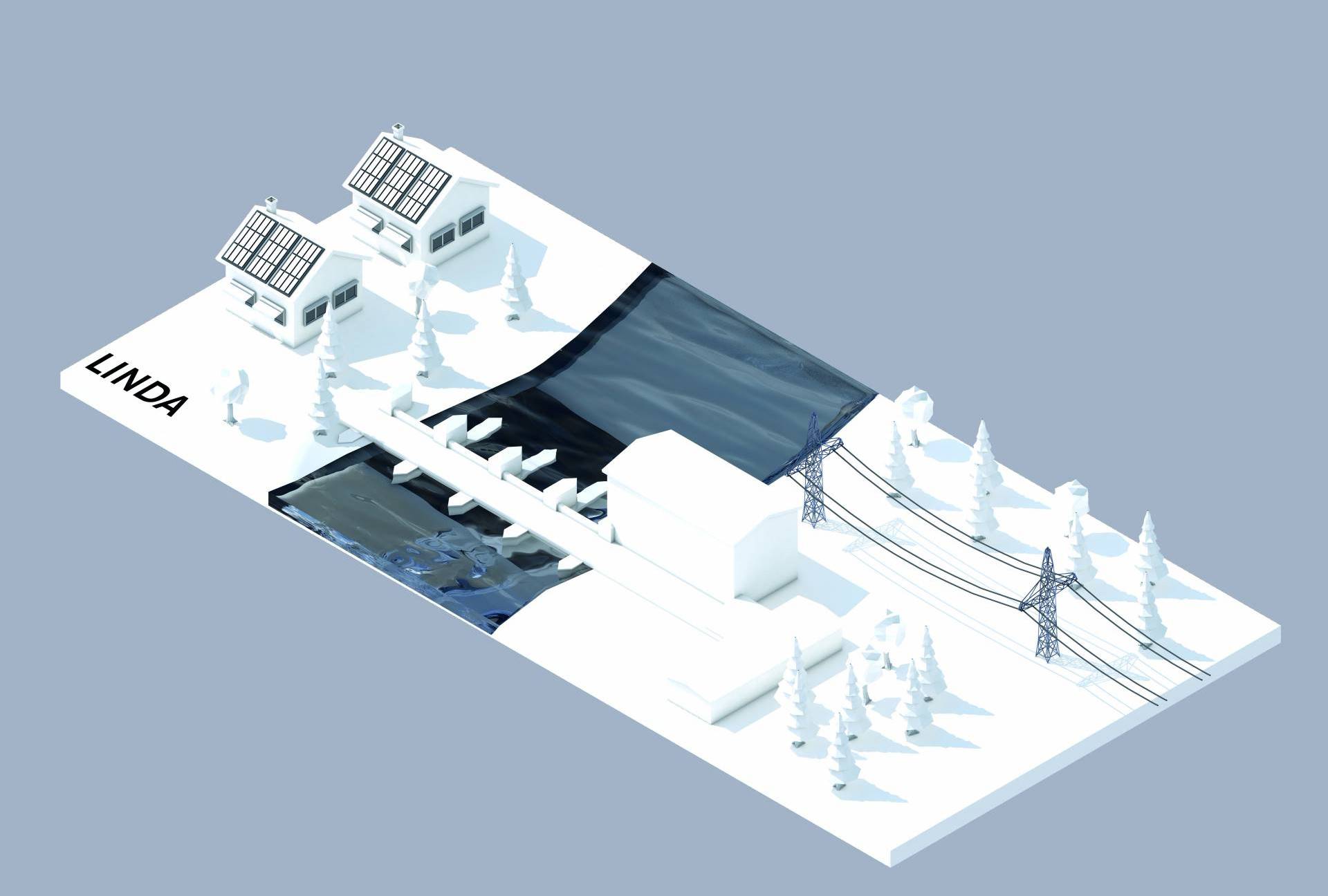

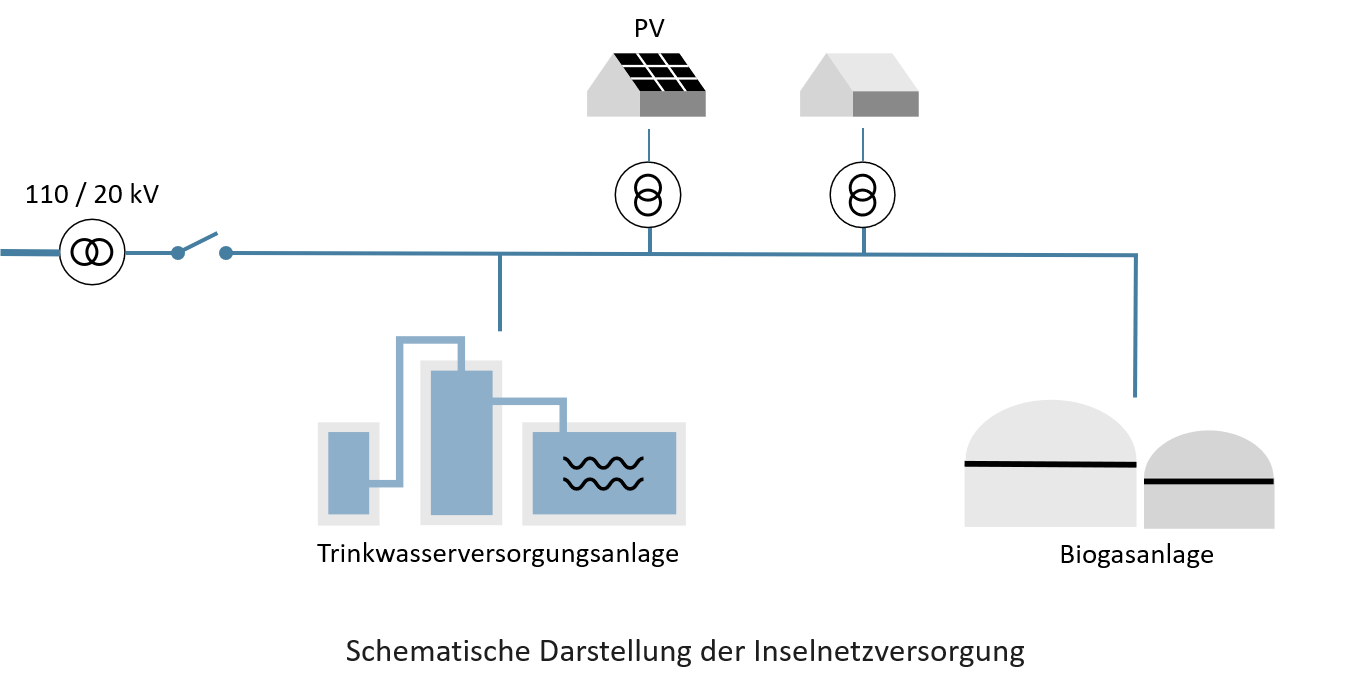

LINDA 4 H2O - Lokale Inselversorgung von Wasserversorgungsanlagen mit dezentralen Erzeugungsanlagen bei großflächigen Stromausfällen

Projektbeschreibung

Aufbauend auf dem Forschungsprojekt LINDA (Lokale Inselnetzversorgung und beschleunigter Netzwiederaufbau mit dezentralen Erzeugungsanlagen), in dem ein Konzept für den stabilen Inselnetzbetrieb im Notversorgungsfall entwickelt wurde, soll im Forschungsprojekt LINDA 4 H2O (Lokale Inselversorgung von Wasserversorgungsanlagen mit dezentralen Erzeugungsanlagen bei großflächigen Stromausfällen) das erarbeitete Konzept weiterentwickelt und auf typische Konstellationen von öffentlichen Wasserversorgungsanlagen und Biogasanlagen übertragen werden.

Projektziele:

Ziel des Forschungsprojektes ist es,

- die Erkenntnisse des Forschungsprojektes LINDA auf andere, typischere Konstellationen von dezentralen Erzeugungsanlagen und kritischen Infrastrukturen zu übertragen

- im Forschungsprojekt LINDA erforschte Methoden zur Erhöhung des Lastintegrationspotenzials in die Praxis zu überzuführen

- das LINDA-Konzept so weit zu verallgemeinern, dass nach Abschluss des Forschungsprojekts LINDA 4 H2O übertragbare Ergebnisse und Hinweise zur Technik und zu den Kosten zur Anwendung bei anderen Wasserversorgungsanlagen vorliegen

- aus den im Pilotvorhaben gewonnen Erkenntnissen, Handlungsempfehlungen für die Ertüchtigung der Betriebsanlagen und für den stabilen Aufbau und Betrieb von Notversorgungsinseln abzuleiten.

Zentrale Forschungsfelder:

Die zentralen Forschungsfelder des Projekts sind:

- Technische und betriebswirtschaftliche Evaluation der Eignung von Biogasanlagen zur Notversorgung von Trinkwasserversorgungsanlagen

- Konzeption und Betriebsführung von kleinen Inselnetzen (Microgrids) mit dezentralen Er-zeugungsanlagen und selektiver Versorgung sensibler Verbraucher (Spannungshaltung, Blindleistungsmanagement, Frequenzhaltung, Wirkleistungsmanagement)

- Weiterentwicklung der Simulationssoftware zur Simulation des dynamischen Netzverhaltens

- Bestimmung der Lastschaltperformance des Biogas-Aggregats als Führungskraftwerk (mögliche Lastsprünge: P, Q) und Erforschung, Erprobung von Maßnahmen zur Ertüchtigung des Biogas-Aggregats (Regelung, Lastbankkonzept)

- Entwicklung von Schutzkonzepten für Microgrids mit dezentralen Erzeugungsanlagen

- Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Einsatzorte

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt LINDA 4 H2O:

Ansprechpartner | |

Telefon: | +49 821 5586-3362 |

abgeschlossene Forschungsprojekte

LINDA 2.0 - Lokale (teil-)automatisierte Inselnetz- und Notversorgung mit dezentralen Erzeugungsanlagen bei großflächigen Stromausfällen (01.02.2021 - 31.07.2024)

Grundlage mit LINDA (2015-2018)

Es wurde ein Systemkonzept entwickelt für den stabilen Betrieb von Notversorgungsinseln bei Ausfalldesübergeordneten Netzes. Dieses Konzept sollte einfach und kostengünstig sowie auf andere Netzgebiete adaptierbar sein und auf Nachrüstungen an dezentralen Anlagen sowie schwarzfallfeste Kommunikationsinfrastruktur weitgehend verzichten.

In drei Feldtests wurde dieses Systemkonzept erfolgreich in einem Netzgebiet erprobt und die Praxistauglichkeit bewiesen.

Gleichzeitig wurde auch Handlungs- und Entwicklungsbedarf aufgezeigt:

- Automatisierung, Optimierung und Generalisierung von Inselnetzversorgungen

- Maßstäbe für sachlich gerechtfertigte priorisierte Versorgung kritischer Infrastrukturen

- Betriebs- und Regelverhalten von Anlagen im Inselnetz

Übertragung auf andere Netzgebiete und Spannungsebenen

Ziele Forschungsprojekt LINDA 2.0:

- Das LINDA-Konzept so zu (teil-)automatisieren, dass im Krisenfall eine Notversorgung kritischer Infrastrukturen mit deutlich reduziertem Personaleinsatz möglich ist

- Ein Konzept für eine optimierte Spannungshaltung im Inselnetzbetrieb zu entwickeln

- Die Erkenntnisse des Forschungsprojektes LINDA auf weitere Konstellationen von dezentralen Erzeugungsanlagenund kritischen Infrastrukturen zu übertragen

- Das LINDA-Konzept bei Netzersatzanlagen einem Flächeneinsatz zuzuführen und diesen Einsatz zu nutzen, um Grundlagenwissen für Notfallinseln und den Netzwiederaufbau zu generieren. Darüber hinaus kann die Datengrundlage genutzt werden, um Erkenntnisse hinsichtlich des Verhaltens von (Verbund-) Netzen im erweiterten Frequenzbereich zu gewinnen

LINDA 2.0 erzielt wichtige Fortschritte im Themenfeld Netz- und Versorgungswiederaufbau. Für den flächendeckenden Einsatz zum Bottom Up Netzwiederaufbau sind jedoch weitere Schritte notwendig.

Inselnetznotversorgung mit Wasserkraftwerk | Ausgangssituation: Ausfall des Verbundnetzes | Inselnetzbetrieb mit einem Netzersatzaggregat |

|

Im Projekt LINDA wurde eine Inselnetznotversorgung bestehend aus einer Trinkwasserversorgung (kritische Infrastruktur) und einem Wasserkraftwerk (dezentrale Erzeugungsanlage) erfolgreich umgesetzt. In LINDA 2.0 wird das LINDA-Konzept auf ein anderes Versuchsgebiet übertragen und mehrere Feldversuche durchgeführt. | Im Verbundbetrieb fungieren Großkraftwerke als Führungskraftwerke und gleichen fortlaufend ihre Erzeugung an den Verbrauch im Netz an. Kommt dieser Leistungsausgleich aus dem Gleichgewicht kann dies zu einem flächendeckenden, langandauernden Stromausfall führen. Die Analysen des Büros für Technikfolgenabschätzungen beim Deutschen Bundestag zeigen die gravierenden Folgen eines langandauernden und großflächigen Stromausfalls. Eine Notversorgung von kritischer Infrastruktur mittels Inselnetzen, gespeist durch die lokal vorhandenen Erzeugungsanlagen, kann in solchen Szenarien den Schaden erheblich reduzieren. Im Forschungsprojekt LINDA (Lokale Inselnetzversorgung und beschleunigter Netzwiederaufbau mit dezentralen Erzeugungsanlagen) wurde ein Konzept für den stabilen Inselnetzbetrieb im Notversorgungsfall entwickelt und in einem süddeutschen Netzgebiet unter Realbedingungen erprobt. Die gesellschaftliche und energiepolitische Bedeutung des Konzeptes resultiert aus der zunehmenden Komplexität des Netzwiederaufbaus nach Großstörungen und dem Risiko von immensen volkswirtschaftlichen Kosten im Falle eines Versagens. | Lastbankaggregat:Um Regelstrategien für einen Batteriespeicher als hybrides Netzersatzaggregat (NEA) abzuleiten und das frequenz- und spannungsabhängige Verhalten von Lasten und Erzeugungsanlagen in verschiedenen realen Niederspannungsnetze zu ermitteln, wird ein konventionelles Netzersatzaggregat mit einer Lastbank ausgerüstet und in regulären NEA-Anwendungen im Verteilnetz getestet. Die Lastbank ermöglicht es die Energie aus dezentralen Erzeugungsanlagen während des Netzersatzbetriebs zu nutzen und auch Rückspeisungen aus dem Netz aufzunehmen. Hybridaggregat:Im Laufe des Projekts wird das Lastbankaggregat durch das in LINDA 2.0 entwickelte Hybridaggregat ersetzt und im Verteilnetz erprobt. Das Aggregat besteht aus einem inselnetzbildenden Wechselrichter mit Batteriespeicher und einem Dieselgenerator als Range Extender. Im regulären Betrieb ist der Range Extender abgeschaltet und das Aggregat arbeitet völlig emissionsfrei (Lärm, Abgas und CO2). |

Analysen zur Systemstabilität

Mittels einer Netzersatzanlage (NEA) mit Lastbank werden verschiedene reale Niederspannungsnetze während des Netzersatzbetriebs angeregt, um das frequenz- und spannungsabhängige Verhalten der Lasten und Erzeuger zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten, unterschiedlicher PV-Durchdringungen sowie verschiedenen Wetterlagen zu ermitteln.

Anschließend kann mit weiterführenden Analysen die Auswirkung umrichterbasierter Lasten und Erzeugungsanlagen auf die Systemstabilität untersucht werden. Abschließend werden Empfehlungen und Einschätzungen gegeben, in welchem Maße mögliche Parameteränderungen von umrichterbasierten Lasten und Erzeugern das Gesamtsystemverhalten von lokalen Inselnetzen positiv beeinflussen.

Clusteranalyse:

In LINDA 2.0 wird analysiert, in wieweit das Prinzip einer Notstromversorgung mittels Inselnetzen auf andere kritische Infrastrukturen und Erzeugungsanlagen übertragbar ist.

Kritische Infrastrukturen können sich hinsichtlich der zu versorgenden Betriebsmittel, Lastsprünge, etc. sehr stark unterscheiden, wodurch unterschiedliche Anforderungen an die Lastschaltperformance der Führungskraftwerke resultieren. In Expertengesprächen sowie mit Hilfe eines Fragebogens an die Betreiber kritischer Infrastruktur werden die verschiedenen Laststrukturen analysiert und geclustert. Zusätzlich werden Messungen an relevanten Betriebsmitteln durchgeführt. Anschließend können Anforderungen an Führungskraftwerke für Notversorgungsinseln mit verschiedenen kritischen Infra-strukturen abgeleitet werden.

Ansprechpartner | |

Tobias Lechner | |

Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |

Telefon: | |

Fax: | +49 821 5586-3360 |

Ansprechpartner | |

Sebastian Seifried | |

Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |

Telefon: | |

Fax: | +49 821 5586-3360 |

Beteiligte Projektpartner, Teilprojektleiter:

- Technische Hochschule Augsburg, Prof. Michael Finkel

- Technische Universität München, Prof. Rolf Witzmann

- Zweckverband Landeswasserversorgung, Andereas Nill

- KIMA Automatisierung, Gesellschaft für elektronische Steuerungstechnik und Konstruktion mbH, Andreas Boyer

- LEW Wasserkraft GmbH, Christian Moser

- LEW Verteilnetz GmbH, Kathrin Schaarschmidt

- AVS Aggregatebau GmbH, Steffen Herrmann

- Obere Donau Kraftwerke AG, Dr. Jörg Franke

- Universitätsklinikum Leipzig AöR, Jens Kühne

- MTU Onsite Energy, Patrick Müller

- Cluster Leistungselektronik, Bernd Bitterlich

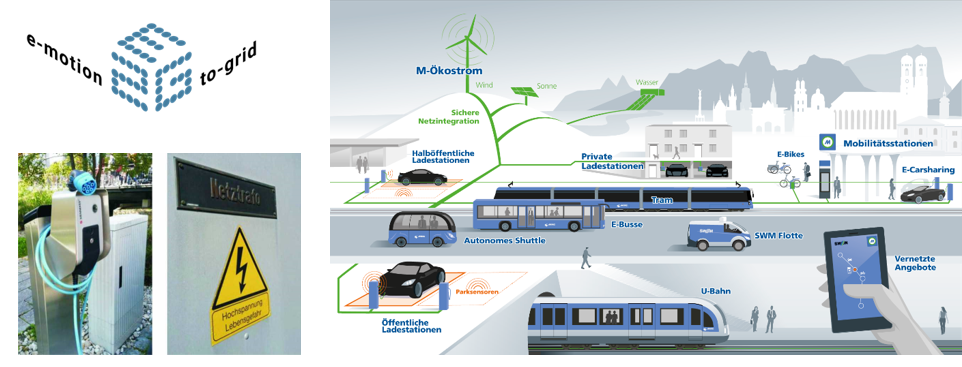

E-Motion-to-Grid (01.11.2019 - 31.10.2022)

Ziel des Projekts:

Das Projekt E-Motion-to-Grid erarbeitet Lösungskonzepte für die Integration von Ladeinfrastruktur in urbane Verteilnetze, um die Herausforderungen der Elektrifizierung des Verkehrs zu bewältigen. Um bedarfsorientierten Netzausbau sicherzustellen, wird durch Messungen eine belastbare Planungsgrundlage in Form von Standardladeprofilen geschaffen. Die zukünftigen Anforderungen an Ladeinfrastruktur werden in unterschiedlichen Szenarien ermittelt und jeweils optimale Netzverstärkungsmaßnahmen identifiziert. Dabei wird auch die Zwischenspeicherung großer Leistungsspitzen durch stationäre Batteriespeicher eingehend betrachtet. Um die Repräsentativität der Ergebnisse sicherzustellen, werden in Experten-Workshops die Sichtweisen anderer Akteure der Energiewirtschaft und Netzbetreiber berücksichtigt. Dies ermöglicht eine standortunabhängige Übertragbarkeit mithilfe des Simulationsmodells. Das Forschungsvorhaben zielt somit auf eine ganzheitliche und praxisnahe Strategie zur Konzeptionierung, Umsetzung, Validierung und Verallgemeinerbarkeit der Netzintegration der Elektromobilität in städtische Verteilnetze ab.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter:

Zentrale Forschungsthemen:

- Messungen in Mittel- und Niederspannungsnetzen mit Hilfe von Netzanalysatoren

- Erstellung eines Simulationsmodells

- Zukunftstrends in den Bereichen Elektromobiltät und Power to Heat

- Netzintegration von dezentralen Erzeugungsanlagen und der Elektromobiltät

- Ableiten von Handlungsempfehlungen für Verteilnetzbetreiber

Forschungsergebnisse finden Sie:

- Kreutmayr, S.: Elektromobilität im städtischen Verteilnetz - Modellierung und Auswirkungen auf die Nieder- und Mittelspannungsebene, kooperative Promotion HS Augsburg und TU München (Prof. Dr.-Ing. Rolf Witzmann), 2023, mediaTUM.

Projektpartner:

- SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, München

- TU München, Professur für Elektrische Energieversorgungsnetze, München

- Hochschule Augsburg, Professur für Hochspannungs- und Anlagentechnik, Augsburg

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt E-Motion-to-Grid:

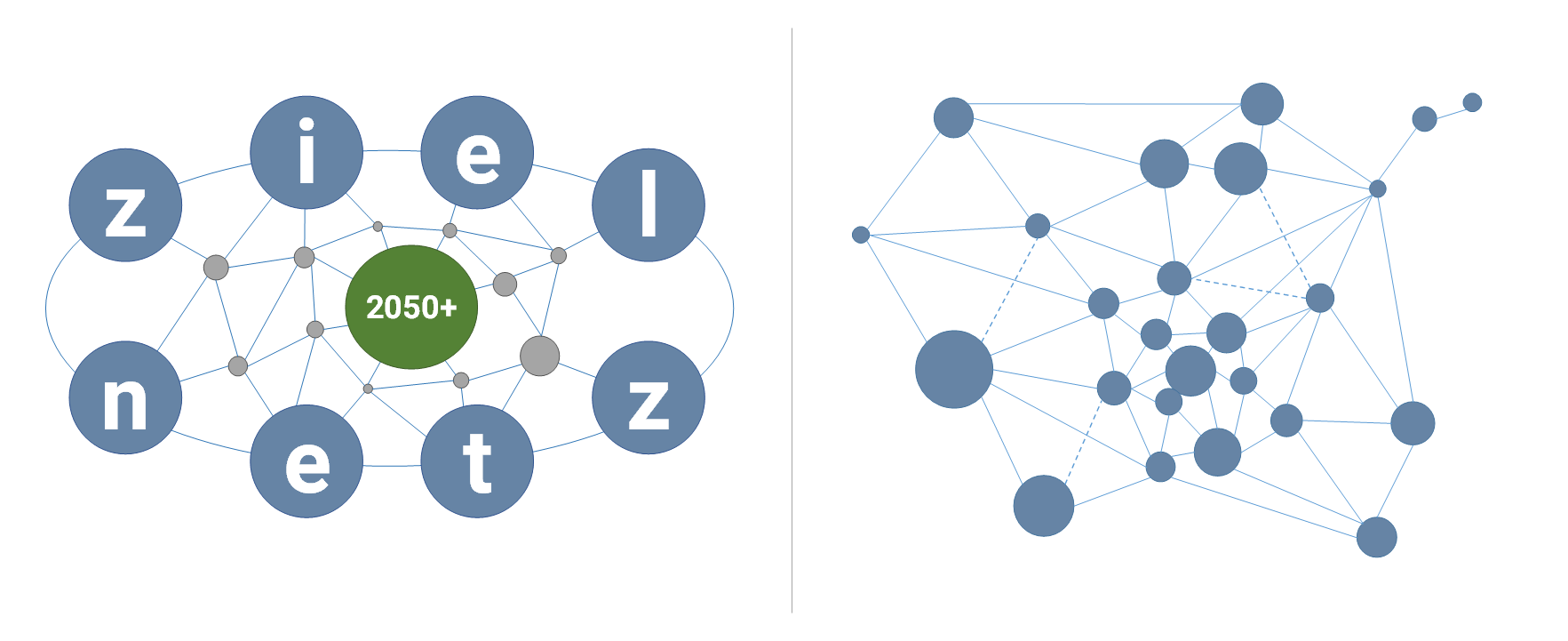

Zielnetzplanung (01.03.2020 - 31.03.2022)

Ziel des Projekts:

Das 110-kV-Netz eines städtischen Netzbetreibers soll mit einem "grüne Wiese"-Ansatz komplett neu geplant werden. Das heißt, dass alle Umspannwerksstandorte (UW) fixiert sind und die Leitungen zwischen den UWs komplett neu geplant werden können. Ziel ist es Netze zu finden die eine größere, maximal versorgbare Leistung (unter Berücksichtigung von Randparametern wie Versorgungssicherheit und Flexibilität in der Netzführung) aufweisen als das aktuell existierende Netz.

Ziel des Projekts:

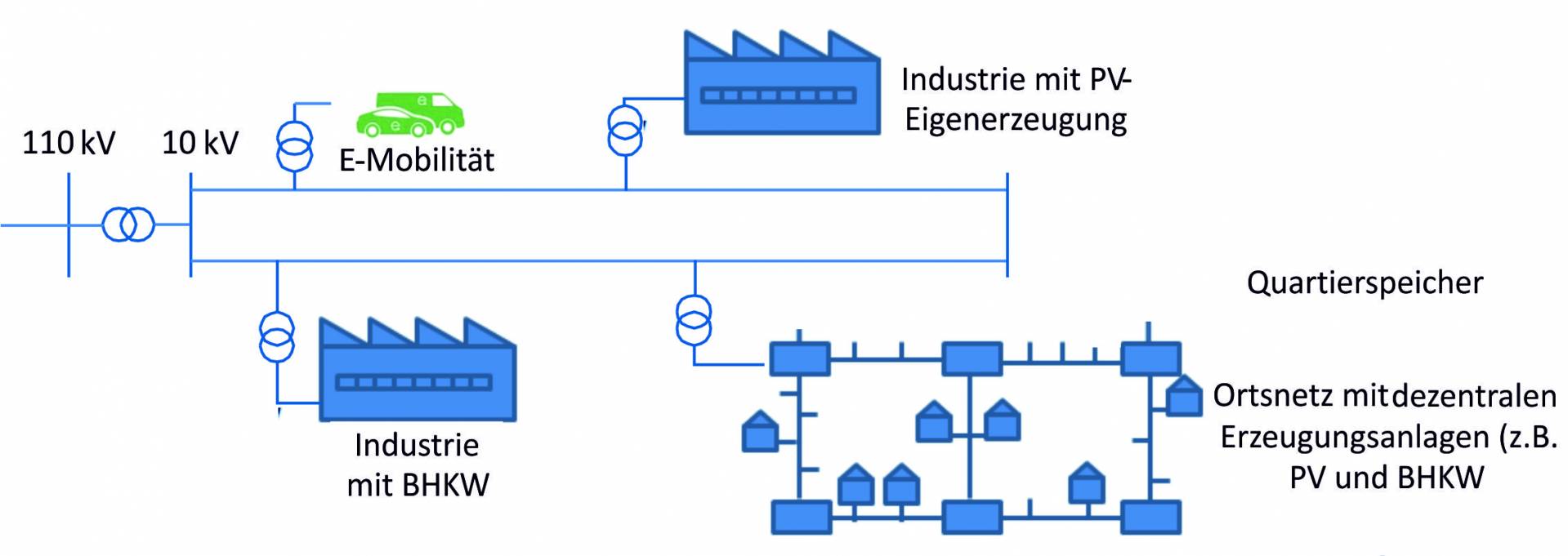

Durch die Energiewende sind städtische Verteilnetzbetreiber in den nächsten Jahren mit immensen Herausforderungen konfrontiert. So werden vermehrt neue elektrische Verbraucher (z. B. flächendeckende Versorgung mit Elektroladestationen für E-Mobilität, Batteriespeicher, Wärmepumpen für Niedrigenergiehäuser) ans Verteilnetz anzuschließen sein, sich die Verbrauchsstruktur ändern (z. B. durch Eigenverbrauch des mit PV-Anlagen selbst erzeugten Stroms) aber auch eine vermehrte Nutzung von Erzeugungsanlagen zur Bereitstellung von Regelenergie (virtuelle Kraftwerke und Lastmanagement) zu verzeichnen sein. Diese neuen Anforderungen müssen zukünftig bei der Konzeption städtischer Verteilnetze berücksichtigt werden. Die in ländlichen Verteilnetzen eingesetzten innovativen Planungs-/Betriebskonzepte und intelligenten Technologien können im Stadtnetz nur bedingt verwendet werden, da diese primär auf das NS-Netz abzielen. Im Stadtnetz findet die Energiewende aber primär im MS-Netz und auf der Verbraucherseite statt.

Das Forschungsprojekt konzentriert sich auf die Ermittlung der Herausforderungen, die aus der Energiewende spezifisch für städtische Verteilnetze entstehen.

Erweiterung von MS-/NS-Netzmodellen im Asset Management eines Verteilnetzbetreibers (01.10.2019 - 31.09.2020)

Zentrale Forschungsthemen:

Auswertung und Aggregation vorhandener Daten aus unterschiedlichen internen und externen Quellsystemen als Input für die Erweiterung von MS/NS-Netzmodellen

Erstellung von Auswertungsverfahren zur Nutzung im Asset Management

Unterstützung der Vorbereitungsarbeiten für ein Forschungsprojekt im Bereich Datenanalyse und Datenschnittstellen

Next M-Grid (01.09.2017 - 31.03.2019)

Projektbeschreibung

Durch die Energiewende sind städtische Verteilnetzbetreiber in den nächsten Jahren mit immensen Herausforderungen konfrontiert. So werden vermehrt neue elektrische Verbraucher (z. B. flächendeckende Versorgung mit Elektroladestationen für E-Mobilität, Batteriespeicher, Wärmepumpen für Niedrigenergiehäuser) ans Verteilnetz anzuschließen sein, sich die Verbrauchsstruktur ändern (z. B. durch Eigenverbrauch des mit PV-Anlagen selbst erzeugten Stroms) aber auch eine vermehrte Nutzung von Erzeugungsanlagen zur Bereitstellung von Regelenergie (virtuelle Kraftwerke und Lastmanagement) zu verzeichnen sein. Diese neuen Anforderungen müssen zukünftig bei der Konzeption städtischer Verteilnetze berücksichtigt werden. Die in ländlichen Verteilnetzen eingesetzten innovativen Planungs-/Betriebskonzepte und intelligenten Technologien können im Stadtnetz nur bedingt verwendet werden, da diese primär auf das NS-Netz abzielen. Im Stadtnetz findet die Energiewende aber primär im MS-Netz und auf der Verbraucherseite statt.

Das Forschungsprojekt konzentriert sich auf die Ermittlung der Herausforderungen, die aus der Energiewende spezifisch für städtische Verteilnetze entstehen.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter:

Projektpartner:

- SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, München

- Hochschule Augsburg, Professur für Hochspannungs- und Anlagentechnik, Augsburg

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt Next M-Grid:

LINDA - Lokale Inselnetzversorgung und beschleunigter Netzwiederaufbau mit dezentralen Erzeugungsanlagen bei großflächigen Stromausfällen (01.08.2015 - 31.07.2018)

Ziel des Projekts:

Im Forschungsprojekt LINDA wurde ein allgemeines Konzept entwickelt, welches einen stabilen Inselnetzbetrieb mit Hilfe von Einspeisung aus dezentralen Erzeugungsanlagen im Falle eines langandauernden, großflächigen Stromausfalles ermöglicht. Durch den Einsatz dezentraler Energieversorgungsanlagen (Wasserkraft, Wind, Biomasse, PV) in Inselnetzen kann insbesondere für sensible Verbraucher ein deutlich verbessertes Versorgungsniveau erreicht werden. [weitere Infos unter]

In den Nachfolgeprojekten soll dieses Konzept weiterentwickelt werden, um so den Personenaufwand zum Schwarzstart eines Kraftwerks und zum Aufbau eines Inselnetzes zu reduzieren. In LINDA stand vor allem das Wirkleistungsmanagement im Fokus der Untersuchungen. Daher soll nun vermehrt auch das Blindleistungsmanagement sowie die Spannungshaltung genauer betrachtet werden. Mit den Folgeprojekten soll eine breitere Datenbasis hinsichtlich unterschiedlicher Erzeugungs- und Laststrukturen geschaffen werden, um Simulationsmodelle zu erstellen, bzw. zu erweitern. Außerdem wird ein Tool zur Unterstützung des Betriebsführungspersonals zur Abschätzung kritischer Systemzustände entwickelt. Die Eignung der Lösungsansätze wird wiederum in verschiedenen Feldversuchen untersucht. Dadurch können die entwickelten Lösungsansätze schon im Projekt getestet und für den realen Einsatz optimiert werden, denn „Inselnetzkonzepte ohne sich wiederholende „scharfe“ Versuche (zumindest in Teilen) werden nicht funktionieren – Unsere Systeme/Einflüsse im Verteilnetz sind zu komplex!“.

Auszeichnungen

- Bayerischer Energiepreis 2018, Kategorie 3: Energieerzeugung - Strom, Wärme

- ISGAN Award, Award of Excellence, Honorable Mention | 2019, Vancouver

Abschlussbericht

Fernsehbeiträge

Wissenschaftlicher Mitarbeiter:

- Christoph Steinhart

Zentrale Forschungsthemen im Projekt LINDA:

- Konzeption und Betriebsführung von Inselnetzen

- Erstellung eines Simulationsmodells

- Integration in das übergeordnete Netz

- Weiterentwicklung der Betriebsanlagen

- Entwicklung eines Lastmanagement-Konzepts

- Planung und Durchführung von Feldversuche

LINDA Projektpartner:

- Bayerische Elektrizitätswerke GmbH, Augsburg

- Hochschule Augsburg, Augsburg

- LEW Verteilnetz GmbH, Augsburg

- marquis Automatisierungstechnik GmbH, Herbrechtingen

- MTU Onsite Energy, Augsburg

- PSI AG, Aschaffenburg

- Stellba Hydro GmbH & Co. KG, Herbrechtingen

- TU München

- gefördert durch BMWi

Veranstaltungen/Tagungen:

- Cluster-Forum: Stromausfall - Versorgungssicherheit im Inselnetzbetrieb mit dezentraler Einspeisung; November 2017; Programm der Fachtagung: Flyer Cluster-Forum

- LINDA: Local Island Power Supply with Distributed Generation Systems in Case of Large-Scale Blackouts - Concept, Field tests, Lessons Learned; IEC SC8B Spring Meeting, Technical tour, Augsburg, 24.05.2019

- Konzept für eine lokale Inselnetzversorgung mit dezentralen Erzeugungsanlagen bei großflächigen Stromausfällen, HS Augsburg, Besuch IEEE Joint IAS/PELS/IES German Chapter, 23.03.2018