+49 821 5586-2951

(Anmeldung per E-Mail erbeten)

Mittwochs 17:30 - 18:30

In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung

Fachgebiet

Prof. Dr. Helge Oder ist gelernter Goldschmied, studierte Produktdesign an der HTW Dresden und promovierte in dieser Fachrichtung an der Bauhaus-Universität Weimar. In Rahmen seiner gestalterischen und wissenschaftlichen Tätigkeit erforscht er die Relevanz und Alleinstellung des Entwerfens in kooperativen Innovations- und Entwicklungsprozessen. In Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten (z.B. Fraunhofer-Gesellschaft) und KMU führt er hierzu u.a. experimentelle F&E-Projekte durch. An der HGK Basel/Masterstudio Design forschte und lehrte Helge Oder zu integrativen Gestaltungsprozessen, u.a. im Kontext zukunftsfähiger regionaler Entwicklung und Transformation durch Design. 2014 bis 2016 wirkte er als Vertretungsprofessor für Kultur- und Zivilisationstheorie/Geschichte der Gestaltung an der HTW Dresden.

Experimentelles Entwerfen sowie ästhetische Formen von Erkenntnis bilden eine relevante Grundlage für Kooperation und Innovation sowie einen Basisprozess für interdisziplinäre Erkenntnisprozesse. Diese Forschung zur Bedeutung des Designs als Kultur- und Innovationsfaktor ist Grundlage praxisbasierter Theoriebildung und Lehre. Seine Entwürfe wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Lucky Strike Design Award und dem sächsischen Staatspreis für Design. Seit dem Wintersemester 2022/23 ist er Professor im Lehrgebiet „Gestaltung – Produkt – Wirkung“ an der Fakultät für Gestaltung der Technischen Hochschule Augsburg.

Schwerpunkte in Forschung und Lehre

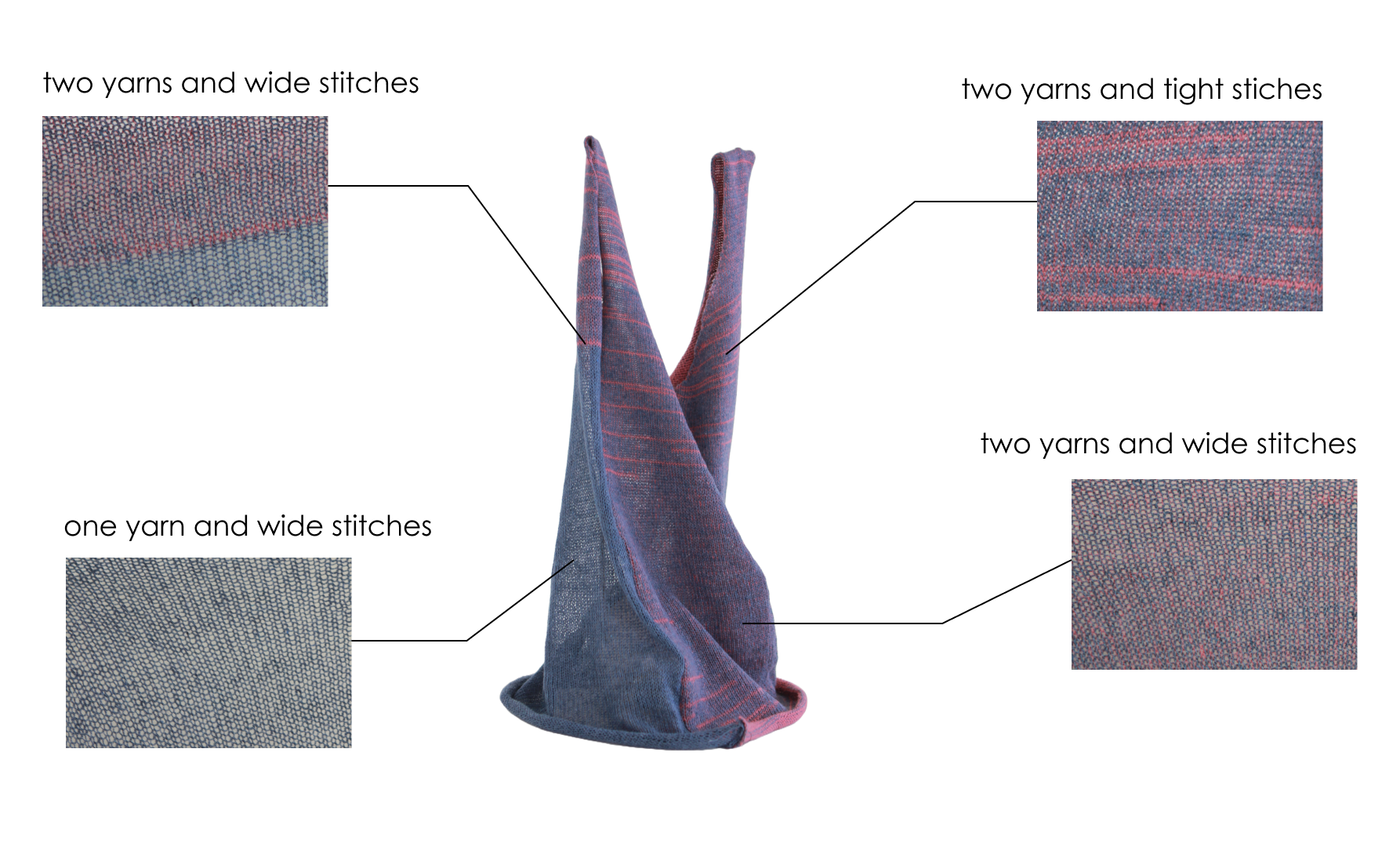

Im Rahmen von Transformation sowie nachhaltigen und zirkulären Kulturen des Wirtschaftens bildet das Themenfeld „Textil“ einen Schwerpunkt in Forschung und Lehre. In diesem thematischen Fokus bündeln sich vielfältige technologische, ökonomische und ökologische Aspekte sowie gesellschaftliche, soziale und kulturelle Fragestellungen mit all ihren historischen und gegenwärtigen Dispositionen. Zu einem Schlüssel- und Stellvertreterdiskurs verdichtet, werden im Kontext von „Textil“ komplexe systemische Zusammenhänge operabel und verhandelbar.

Auf dieser Grundlage eröffnet das Themenfeld „Textil“ ein erweitertes Experimentierfeld für entwurfsbasierte Forschung, in dem nicht nur gestalterische und technische Lösungen, sondern auch kulturelle und systemische Innovationen hervorgebracht werden. Diese Ansätze werden hinsichtlich ihres Skalierungs- und Transferpotenzials im Kontext umfassender struktureller und systemischer Transformationsprozesse – auch über den Bereich „Textil“ hinaus – untersucht.

Unter der leitenden Prämisse „lokale Besonderheit – globale Nachhaltigkeit“ werden dabei im lokalen und regionalen Maßstab relevante Mikrofaktoren identifiziert, neuartige Formen der Vernetzung von Ressourcen und Akteuren prototypisch erprobt und ihr übertragbares Potenzial systematisch analysiert.

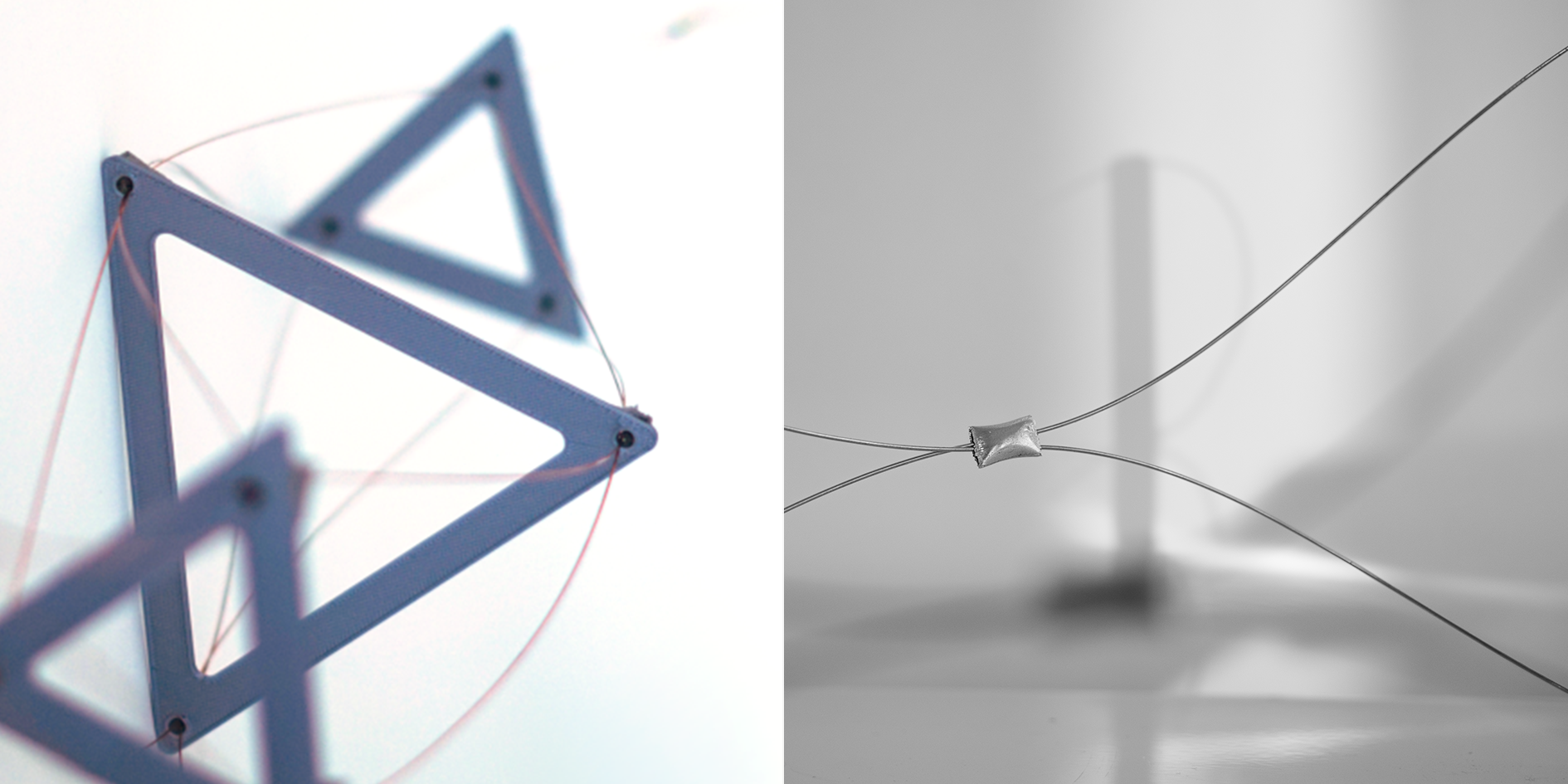

Experimentelle Entwurfs- und Gestaltungsprozesse sowie die daraus hervorgehenden Artefakte und Prototypen übernehmen in diesem Kontext die Funktion disruptiver Elemente. Sie machen unhinterfragte, wenig zukunftsfähige Eigenschaften etablierter Vorgehensweisen und Prozesse sichtbar und eröffnen zugleich den Raum, alternative Perspektiven, eigenständige Lösungen und neue materielle Grundlagen erfahrbar und evaluierbar zu gestalten.

Vieldeutigkeit wird dabei als Qualität angesehen. Die Musterung und Deutung komplexer Realitäten auch nach sinnlich-ästhetischen Maßgaben, in Form von Artefakten und Prototypen, ist Grundlage innovativen, kollaborativen Gestaltens und Alleinstellung entwerferisch-forschender Praktiken und Kompetenzen des Designs.

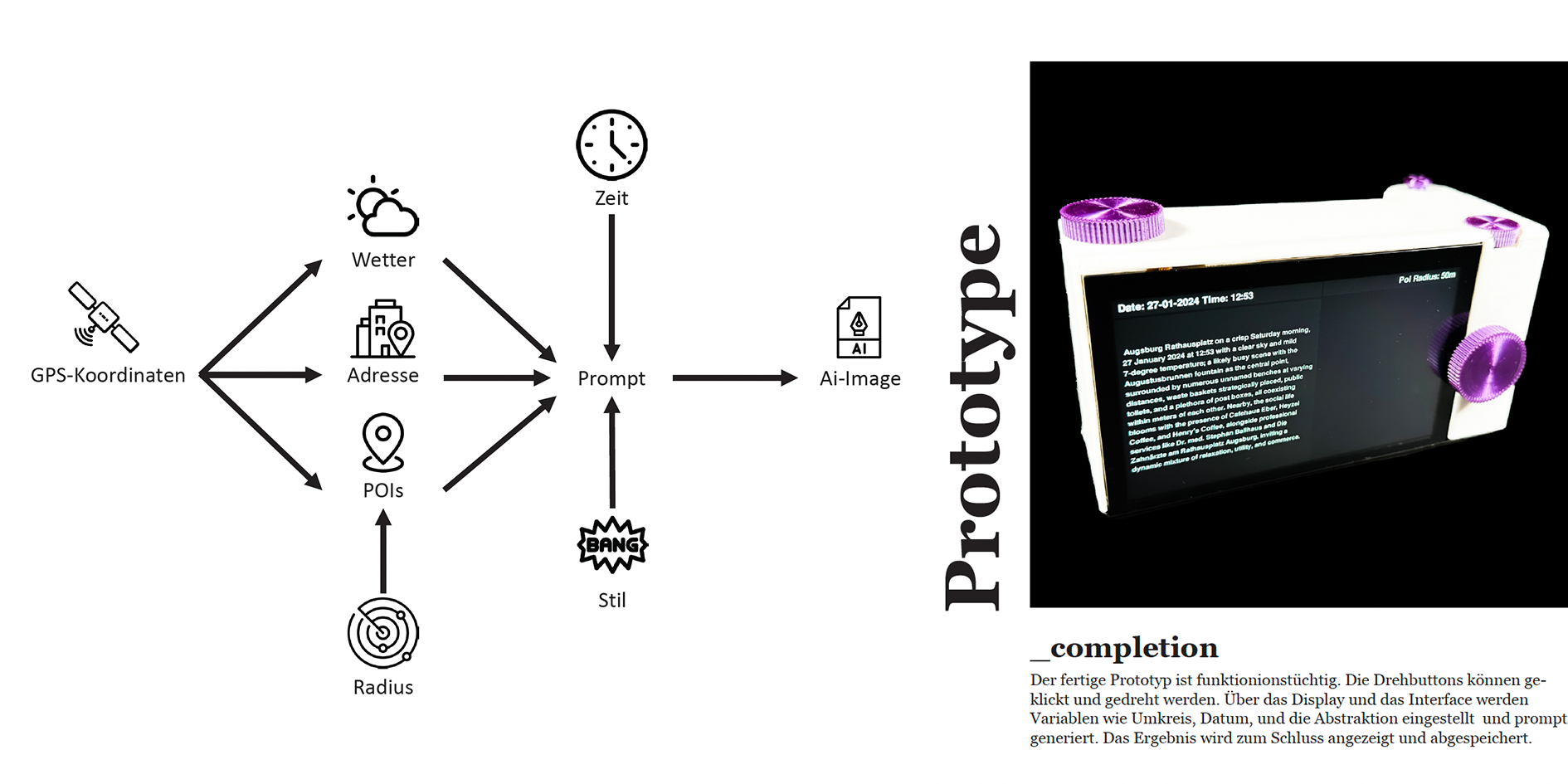

Gegenstand dieser Vorgehensweise sind zum einen z.B. Praktiken des zirkulären Wirtschaftens, Rahmenbedingungen und Anforderungen für den Einsatz von KI, experimentelle Verwendung lokaler, nachwachsender Materialien. Zudem sind auch Rollen und Kompetenzen verschiedener etablierter oder neuer Akteure sowie die dafür notwendige transformative Bildung Gegenstand von integrativer Forschung und Entwicklung.

Vor dem Hintergrund aktueller Transformationsprozesse werden sowohl grundlegende als auch anwendungsorientierte Entwurfs- und Gestaltungspraktiken systematisch in die Lehre integriert und in einem iterativen Prozess kontinuierlich weiterentwickelt. Der projektbasierte Ansatz fungiert hierbei nicht nur als didaktisches Prinzip, sondern zugleich als epistemische Grundlage für die Verzahnung von Forschung und Lehre im Lehrgebiet Gestaltung – Produkt – Wirkung. Er ermöglicht eine forschungsgeleitete, reflexive Auseinandersetzung mit gestalterischen Prozessen und deren kultureller, materieller und gesellschaftlicher Wirksamkeit.